来源百度号 皮卡猫影视

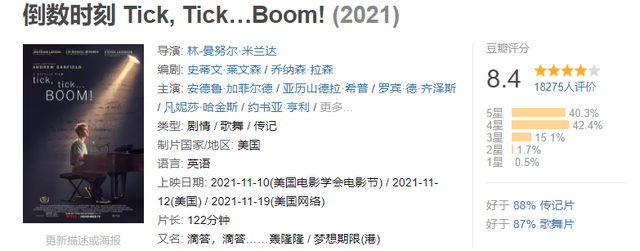

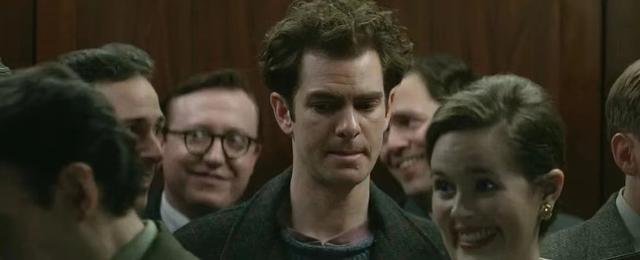

豆瓣8.4分,用诚意征服观众,《倒数时刻》有多高燃就有多催泪

2016年一部《爱乐之城》将整个歌舞片的发展史几乎都融入到了影片中,对于喜欢这种类型影片的观众来说,《爱乐之城》是必看的一部作品。一个并不那么新奇的故事,但是却讲出了感人至深的道理,《爱乐之城》的成功,也让更多从未关注过音乐剧电影的观众多了一份好奇。

《爱乐之城》拿到了8.4的高评分,五年之后,又出现了一部同样高品质的音乐剧电影《倒数时刻》。这部影片没有那么庞大的叙事结构,甚至看不到导演的野心,他仅仅只是为了写人,平静的叙事,但是却足以触动人心。

音乐剧电影的受众群体本就有限,想要让大部分观众都认可作品,并理解影片中歌舞的加入是对影片内容的丰富和深化,并不是一件容易的事情。《倒数时刻》能够做到,直接证明了这部作品在满足小众观影喜好的同时,也让普通观众能够愿意看,看得懂。

期待视角引人入胜,走进拉森的日常生活

《倒数时刻》讲述的是拉森在创作一首歌曲时陷入了瓶颈期,怎么也找不到对的路,而他又给自己的成功设置了一个时间期限——30岁,使得他陷入了无尽的焦虑。一个再简单不过的自我和解和自我突破的故事,怎样拍出高品质?

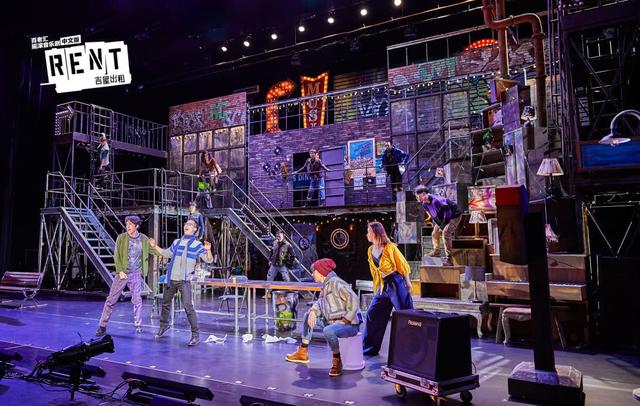

《倒数时刻》是改编自美国剧作家拉森的同名自传体音乐剧,原作者拉森凭借着《吉屋出租》获得了普利策戏剧奖以及托尼奖,上千场的百老汇演出,几乎每一次都能把票卖到售罄。这样颇丰的战绩,是以拉森为原型创作的《倒数时刻》能够吸引观众的根本。

然而这部影片的着力点却十分清奇,它并没有放在拉森的成功上,而是放在了拉森在创作过程中遇到的种种问题,他就像是一个为了实现理想和目标,拼尽全力追求但是难免碰壁,陷入自我否定的普通人。《倒数时刻》正是以这种普通人的视角,带我们走进了拉森的日常生活。

对于熟悉拉森的自传体舞台剧或是熟悉拉森经历的观众来说,已经预判到了这部影片最终的结果,包括这类作品的剧情走向,往往都是相同的。但《倒数时刻》还能够对观众有吸引力,完全是因为通过期待视角让我们看到了他成功突破自我的过程。

本就是被看做天才创作者的拉森,实际上并非任何时候都是才思泉涌的,也不是被神化的人物,大部分被认定为天才的艺术家们往往都是在成功之后公众对他们的评价,但实际上成为天才本身所要付出的代价,一样要经历黎明前的黑暗。

影片通过一种伪纪录片的形式,让我们看到了生活中拉森的焦虑,以及他对艺术的执着追求,更加写实,也更容易让人触动。

天才的落寞更容易让人感同身受

关于拉森的故事,最具戏剧张力且最能够吸引观众的,其实是拉森在创作了《吉屋出租》之后,在音乐剧推出的前一天他因病去世。然而《吉屋出租》因此火爆,这就像是命运与拉森开了一个巨大的玩笑。

但《倒数时刻》没有选择这个被广泛熟知的点切入,而是用拉森对自己的人生以及创作设限为主视角。从拉森想要达到的成就来看,他是一个自信但也有些狂妄的人,一部分人终其一生追求的梦想和目标,只要能够达成即可,但拉森偏偏要像自己的偶像一样,在更年轻的时候成功,仿佛只有这样才能证明他是天才。

拉森追求的成功是艺术层面以及世俗层面上的双重成功,他不单单要突破自我,给音乐剧注入更多的新形势新内容,同时他也渴望交出一部能够被世俗认可,真正脍炙人口的作品。这就使得拉森渴望被赞美,但从其自身出发,又总觉得作品的艺术表达还远远不够。

为了他所追求的艺术,拉森的生活几乎与周围的人脱节,即便是他的女友,朋友,与拉森之间的观念和认知也产生了各种各样的问题。但是他们始终在拉森的身边,也使得拉森陷入了一种极度纠结的状况,有时候身边人无条件的支持,对拉森来说更是一种无形的压力。

影片中时常刺激着耳膜的时钟倒数声音,仿佛停止的一刻就要将拉森推入深渊,观众自然而然地也能带着这种紧张,焦虑的心情与影片中的拉森共情。实际上,在现实生活中,虽然大部分人不会像拉森这样去追求目标,但是这种面对压力的焦虑却是常态。

《倒数时刻》让我们看到了天才也有痛苦和落寞的一面,尽管造成这种问题,大部分原因都来自于拉森自己,他寄托了太多的希望在自己的身上,以至于他进入了一种不吃不睡也一定要在自己设置的时间限之前完成作品的超神状态,但实际上这恰恰是对于拉森精神的一种消耗。

不过影片对于拉森这一人物的细致刻画也让我们看到了一个普通但又不平凡的天才,究竟是怎样炼成的。但这似乎也注定了拉森最后的悲剧。

诚意征服观众,《倒数时刻》拍出了尊重

当看到拉森突破自我,终于有了自己成绩的喜悦时,高燃的结局相信让不少观众热血沸腾。不过《倒数时刻》又是一部让人有多高燃就有多催泪的作品,其本身描绘的还是一个天才的悲剧人生。命运弄人,即便是这样才华横溢的天才,也没有机会真正与巨人齐平。

不过《倒数时刻》依然拍出了对拉森的尊重,影片用诚意征服了观众,演员的精彩演绎,导演的清奇视角,都是助力《倒数时刻》拿到亮眼口碑的关键。

而这部影片很大一部分成功也是源于导演米兰达选对了叙事的角度,他将一个本身并没有那么多看点的故事化简为繁,用小题大做的方式将我们带入到了拉森的生活中。米兰达之所以选择这样的角度,也是希望能够让天才更加贴近我们普通人。

米兰达恐怕是对于拉森的经历最能感同身受的人,他也同样是被看作天才的创作者。拉森给自己的人生设限,希望在这之前达到的目标,导演米兰达在28岁时就已经凭借着《身在高地》获得了最高奖项托尼奖,而其创作的音乐剧《汉密尔顿》也红极一时。

无论是拉森或是米兰达,他们的偶像都是凭借着《西区故事》封神的桑德海姆,只不过米兰达更快更早地达到了偶像的成绩,拉森却恰好错失了在更年轻的时候成名的机会。

而米兰达与拉森成功也有重合的时间,他的《汉密尔顿》与《吉屋出租》都是在35岁的时候大火。遗憾的是,拉森没能看到自己真正获得了艺术与世俗双重层面的成功,但米兰达看到了。

不过这样的成功对于米兰达来说没有什么值得歌颂的,因此他没有将视角放在拉森的成功上,成功之前的无数个落寞,自我,否定,质疑又无法突破的时刻。创作者们都在无形中给自己设置了一个时间线,只不过拉森是以年龄,也有一部分天才创作者是从其他的角度为自己设限。

米兰达是最能够体会拉森经历的导演,也正是因为这种天才之间的共鸣和心心相惜,才使得《倒数时刻》这部作品能够有如此强劲的感染力。米兰达好似参与了拉森的人生,但实际上他让我们看的是拉森,也是他自己。

来源百度号 皮卡猫影视

豆瓣8.4分,用诚意征服观众,《倒数时刻》有多高燃就有多催泪

- 下载人数: 0

- 上传时间: 2022-12-15

- 资源作者: 迅雷官方